旧優生保護法に基づき、不妊手術や人工妊娠中絶を強制された被害者への補償が本日開始された。石破総理大臣はこの機会に元原告と面会し、政府の責任を改めて認めるとともに謝罪の意を表明する。

補償制度の内容

2024年7月、最高裁判所が旧優生保護法の優生手術規定を憲法違反と判断。この判決を受け、同年10月に被害者補償法が成立し、2025年1月17日に施行された。この補償法では次の金額が一時金として支給される:

- 不妊手術を受けた被害者本人:1500万円

- その配偶者:500万円

- 中絶手術を受けた本人:200万円

こども家庭庁の推計によれば、不妊手術の被害者本人や遺族は約2万5000人、配偶者や遺族は約7600人、中絶手術の被害者は約1万5000人に上り、総支給額は約4710億円に達する見込みである。被害者は各都道府県の窓口で申請でき、政府は個別通知や弁護士支援を活用して申請手続きをサポートする。

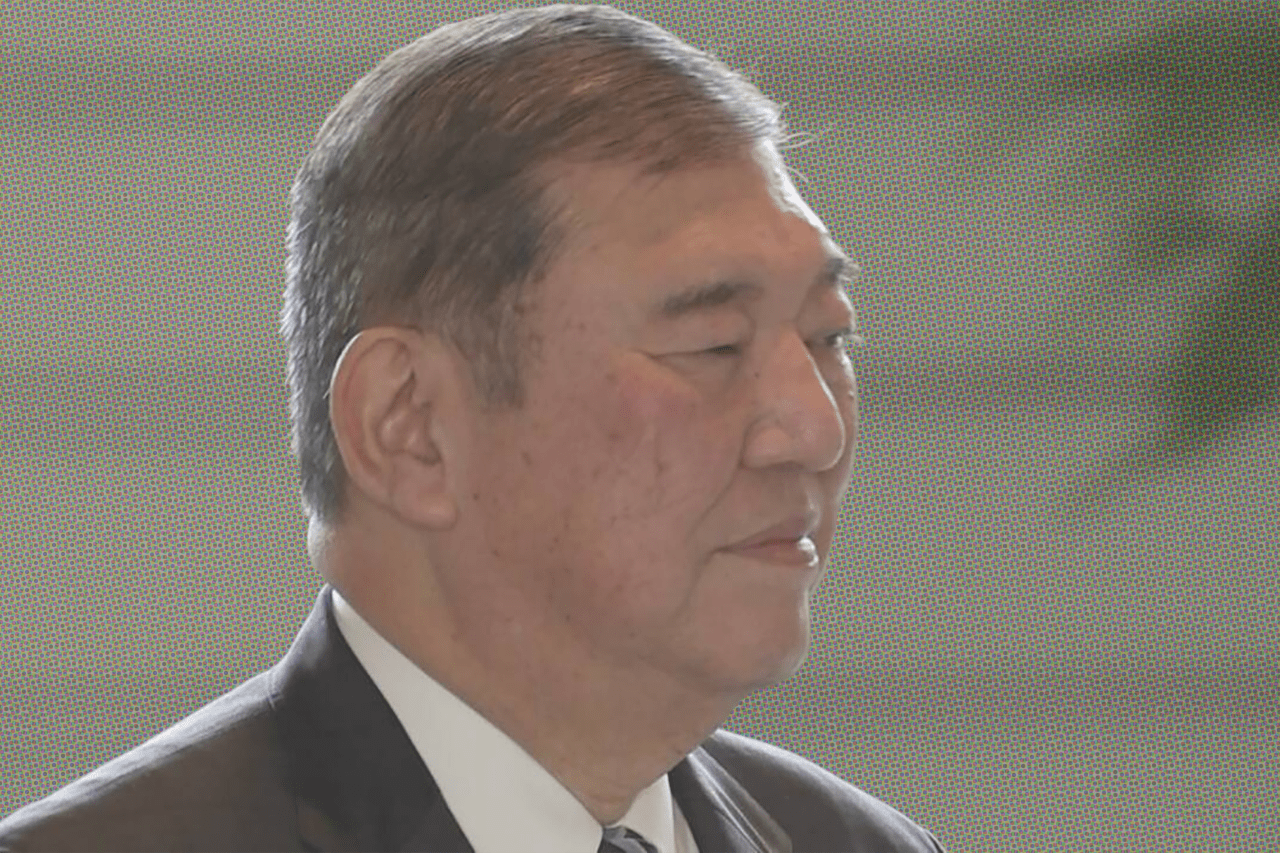

石破首相の謝罪と取り組み

石破総理大臣は、被害者救済を求めて裁判を起こした原告らと面会する予定だ。首相は「旧優生保護法の執行により、多大な苦痛を与えた政府の責任は極めて重い」と述べ、謝罪するとともに、補償制度の周知や相談窓口の体制強化を指示している。

さらに、昨年12月に決定した障害者への偏見をなくす行動計画に基づき、国民への理解促進活動を進める方針も示している。

被害者の声と課題

名古屋市在住の柴田邦子さん(84)は、障害を理由に複数回の中絶手術を強制された過去を振り返り、「長年苦しい思いをしてきた。補償金額には不満もあるが、救済が広がることは意義がある」と話す。

一方、被害を明かせない人や補償制度の存在を知らない人も多いとされる。弁護団は記録を基に被害者を特定し、積極的に連絡を取るべきだと訴えている。一部の自治体では、個別通知を行う方針を示しており、政府もこれを支援する。

今後の展望は

政府は本日付で新聞各紙に謝罪広告を掲載し、「政府の責任は極めて重大であり、真摯に反省する」とのメッセージを伝えた。

弁護士や支援団体は補償制度を評価する一方、「優生思想がなぜ生まれたのか、障害者の視点からの検証が必要だ」と指摘している。

旧優生保護法の問題は、被害者救済だけでなく、優生思想の検証や社会全体の偏見解消への取り組みを求めている。